9月は健康診断月間でした。胃の内視鏡検査、大腸の内視鏡検査、前立腺がん検診、肺がん検査、心電図、血液検査をこの1週間でこなしました。特に大腸検査は下剤に苦しめられる負担が高い検査でしたが、なんとか乗り切りました。

乗り切った現在9月12日、3週間ぶりの「お酒」を楽しんでおります。お酒が美味しいのは健康である証拠ですね。

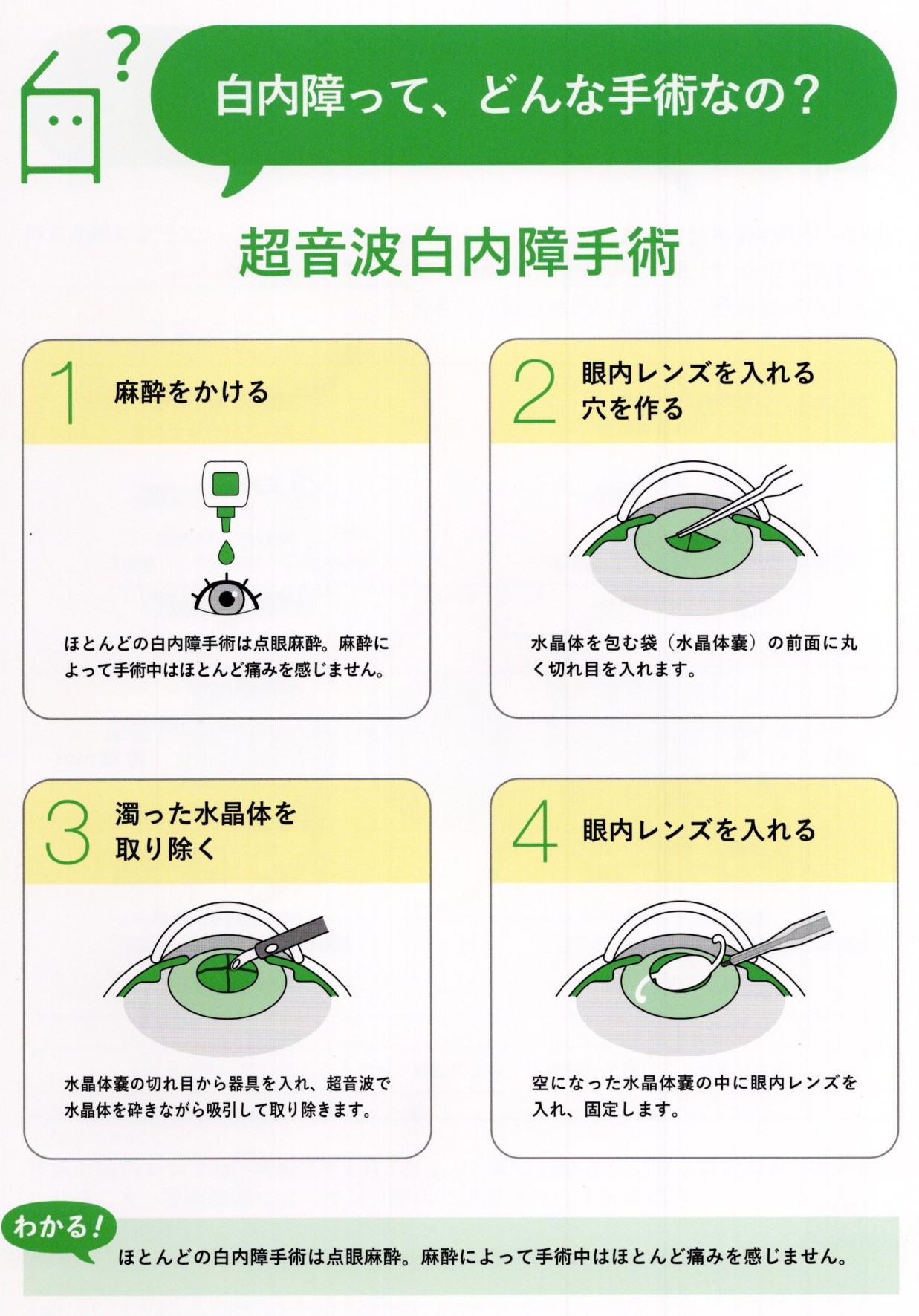

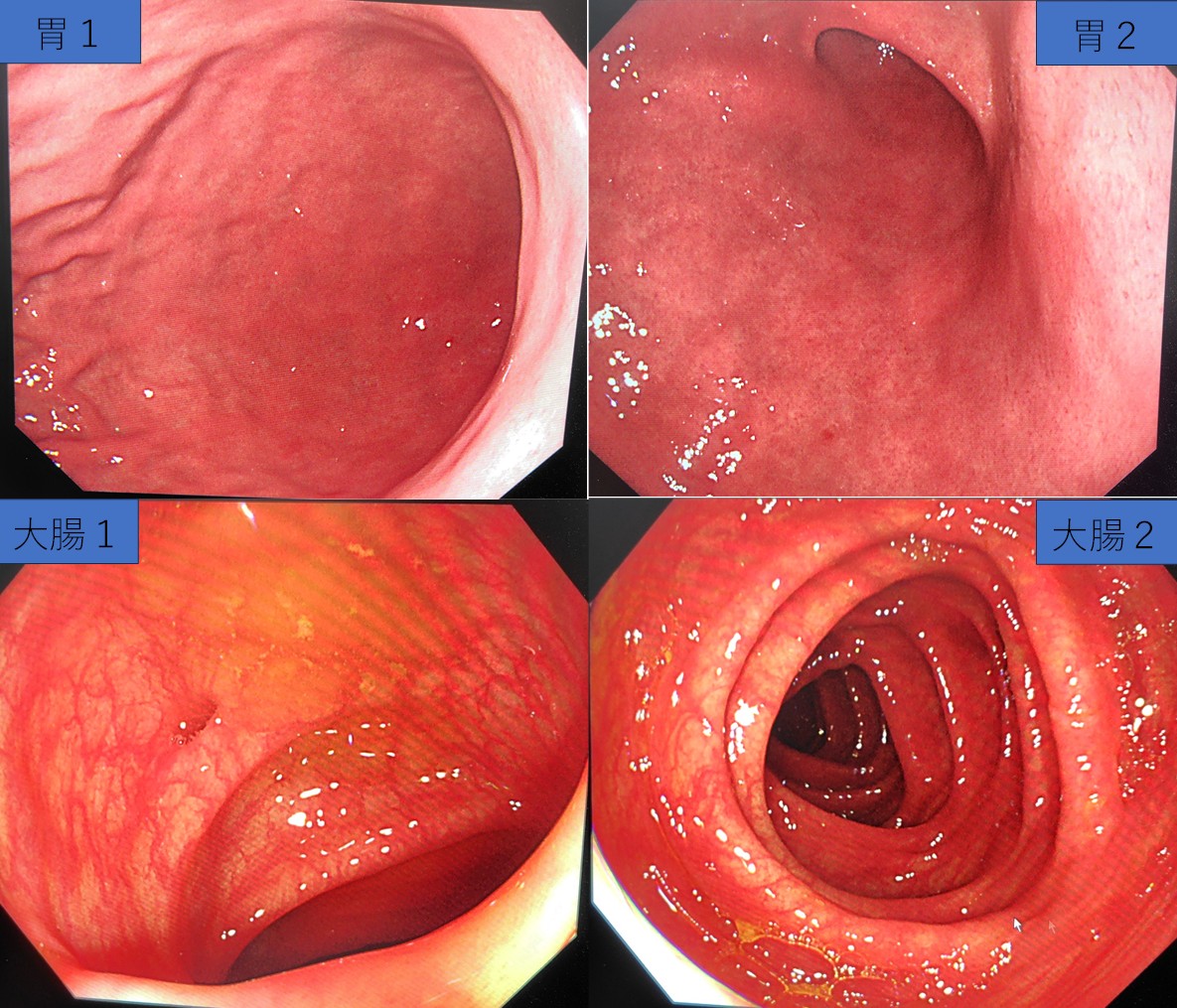

家の図は胃の内視鏡検査結果と大腸の内視鏡検査結果の一部です、胃の小さなポリープは小さくなり、大腸の憩室も変化がないので、全体的に「異常なし」診断を受けました。血液検査結果は1ヶ月後にわかります。

胃の内部は1年間の変動が大きいとのことで、毎年行っています、大腸についてはもし大腸がんになっても進行が遅いとのことで3年に1回の検査でいいそうです。

話は変わりますが、3日前にウチの犬「アル」に咬まれて3日間病院通いしました。両手指三本をけっこう本気噛みされて深い傷を負いました。テルミーで傷はすぐ塞がるのですが、動物の歯に傷つけられると化膿することが多く、テルミーだけに頼るのはすこし危険です。「2018.11.08犬にかまれた!」でお話ししていたのですが、化膿対策は必要です。病院に行って抗生物質を処方してもらいました。

ちなみに原因はウチの犬が鉄柵の隙間に足を挟んでしまい、パニックになったことろに助けようとして手を出したら本気で咬まれたのが顛末でした。

まあ、私が悪かったのです。まだ生後5ヶ月の子犬なので、慎重に仲良くなっていこうと思います。