犬や猫などのペットは家族の一員として人とともに生活し、私たちに癒やしを与えてくれています。

でも、DOG DAYS と言われるように犬、猫の寿命は人より短く、また、人と同じように 様々な病気になることがあります。

飼い主の方がご自分の身体でイトオテルミーの効果をお知りになり、 その効果をペットにも。とお考えになることは必然でありましょう。

テルミー90年の歴史の中では、牛馬や犬猫、金魚に至るまでテルミー療法による効果があったという体験があると聞いています。

一方で、家庭健康療法であるイトオテルミーは本来「人」のために作られたものです。

療術師は人に対する療術「業」のみがみとめられています。

療術師としてはペットに対する様々な病態に関する施術方法を研究し、効果を確認しておりますが基本的にはペットへのテルミーは飼い主の方が行っていただくことになります。

従いまして、ペットにテルミーをかける場合は、先ず、飼い主の方がテルミー会員になっていただき会員の方に療術師がテルミー施術方法を指導させていただく事になります。

ご家庭にテルミーセットを置いていることで、ペットの急な病態の変化に即応して飼い主様との安定した生活を継続することが可能になります。

副作用が無いテルミーは動物病院での治療との併用ができます。

以下に会員の方向けに、ペットへのテルミーについてワンポイントアドバイスを掲載しています。

なお、ペットにテルミーをかける際の一般注意事項を(ワンポイントアドバイスの中にも示しておきましたが)ここにも記載します。留意していただいて、安全なテルミー生活を楽しんで下さい。

(注意事項)

①テルミーの煙の成分中には臭いに敏感な動物が忌避する成分が含まれています。犬などの鼻先には煙を当てないようにして下さい。しかし病気、怪我で弱っている動物はテルミーをいやがらず、むしろ「もっとかけてちょうだい」と寄ってきます。忌避成分に反応して逃げていくようならば、無理に追わないで下さい。それが健康である証拠だと思うべきです。

②体毛が多い動物にテルミーをたくさんかけると、当然毛の先端が焦げることがありますが根元まで延焼することはありません。テルミー線の灰が皮膚に付着しても害はありません。火を落として火傷さえしなければ、動物は温かさのみを感じてリラックスしてテルミーを受けさせてもらうと思います。

③肉球への直接の冷温器摩擦は控えて下さい。熱さに敏感な箇所であるためです。

④怪我や、外部に損傷がある疾病の場合、加えて血液が固まりにくい体質や症状がある場合はテルミーをかけすぎると毛細血管が広がって出血量が増えて、貧血を起こすことがあります。このような場合は動物病院の医師とご相談の上、適切なテルミー量を選定してください。

犬のテルミーワンポイント

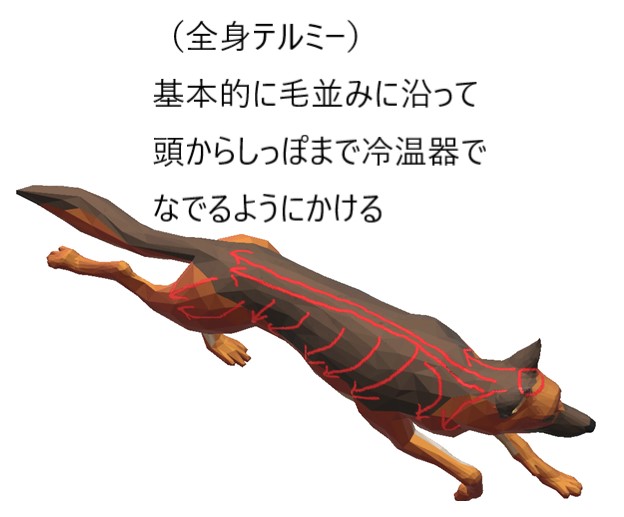

(全身テルミー)

犬、猫にも人間と同じに全身テルミーをすることで、全身の血行を良くして自然治癒力を高める効果を期待できます。

犬と人間に基本的な体の構造の違いは無いので、人間に行うのと同様の全身テルミーが有効です。上のようにかけると血液、リンパの流れに沿っているので、基本的には毛並みに沿うようにかけると冷温器通気孔への毛の回り込みも少なくていいと思います。小型動物の場合は冷温器は「3指2本把持法」又は「指掌2本把持法」で優しくかけてあげて下さい。

順番としては

①首筋を起点として毛並みに沿って尾に向かって脊椎両側かける。

②耳の後ろ、頭頂部をかける。

③脊椎から両脇になで下ろすようにかける。

④後ろ足根元から足先端に向かってかける。

⑤最後に腹部下方からスコープで温める。

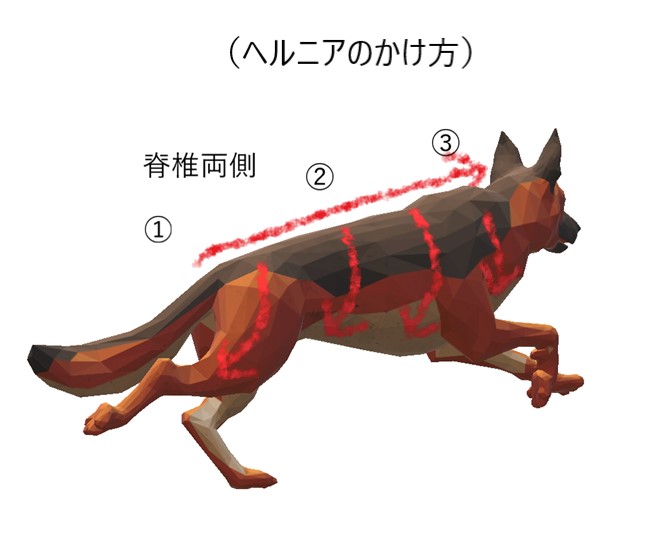

(脊椎ヘルニアの場合)

犬種によっては脊椎の異常が発生しやすい犬がいます。(椎間板ヘルニア、脊椎のズレなど)そのような診断を受けた場合は、脊椎両側をしっぽのほうから頭に向かって脊椎の両側を緩めるようにかけていくと効果的です。

順番としては

①上の図の①②③の順で弱火で尾の根元から頭まで直線的にかける。(硬直した筋肉をほぐすように)

②脊椎の異常箇所は自力で治るように弛緩させるように脊椎両側を緩ませる。

③姿勢は楽にした状態で。頭は横にしたほうが良い。

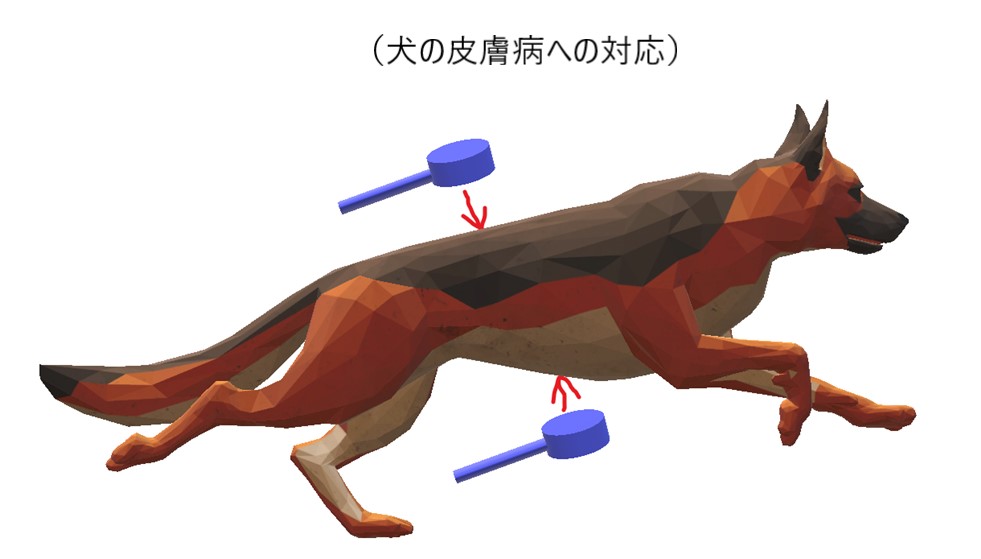

(皮膚病の場合)

皮膚病で脱毛している場合や、乾燥肌になっている場合は冷温器を用いて下さい。

膿等で皮膚が損傷したり、ぬれている場合は、空間法を用いるスコープを使ってください。病変部分には吹きつけが有効です。

スコープは膿、腫瘍、脂肪腫にも有効です。

(衰弱している場合)

疾病、老化などで衰弱すると、一般に動物は腹部を隠すように丸まってしまいます。

この様なときは、一般の全身テルミーをかけてから、スコープで背中からおなかにかけて温めると「まるまり」がほどけてくると思います。

そうなったら、特に腹部に熱を入れるようにしてあげて下さい。

(注意事項)

テルミーの煙の成分中には犬が忌避する成分が含まれています。鼻先には煙を当てないようにして下さい。病気、怪我で弱っている動物はテルミーをいやがらず、むしろ「もっとかけてちょうだい」と寄ってきます。忌避成分に反応して逃げていくようならば、無理に追わないで下さい。それが健康である証拠だと思うべきです。

体毛が多い動物にテルミーをたくさんかけると、当然毛の先端が焦げることがありますが根元まで延焼することはありません。テルミー線の灰が皮膚に付着しても害はありません。火を落として火傷さえしなければ、動物は温かさのみを感じてリラックスしてテルミーを受けさせてもらうと思います。

また、肉球への直接の冷温器摩擦は控えて下さい。熱さに敏感な箇所であるためです。

怪我や、外部に損傷がある疾病の場合、加えて血液が固まりにくい体質や症状がある場合はスコープをかけすぎると毛細血管が広がって出血量が増えて、貧血を起こすことがあります。このような場合は動物病院の医師とご相談の上、適切なスコープ量を選定してください。