2021.02.27「人間と熱②」

2021.02.16「人間と熱①」に続き、人と「熱」について基礎的なお話をしたいと思います。

人間を構成する器官の中で熱の伝わりやすさの順(熱伝導率の高い順)に並べると次のようになります。

骨>軟骨>腱>筋肉>爪>毛髪>皮膚 (皮膚は一番熱を伝えにくく、熱の不良導体と言われています。)

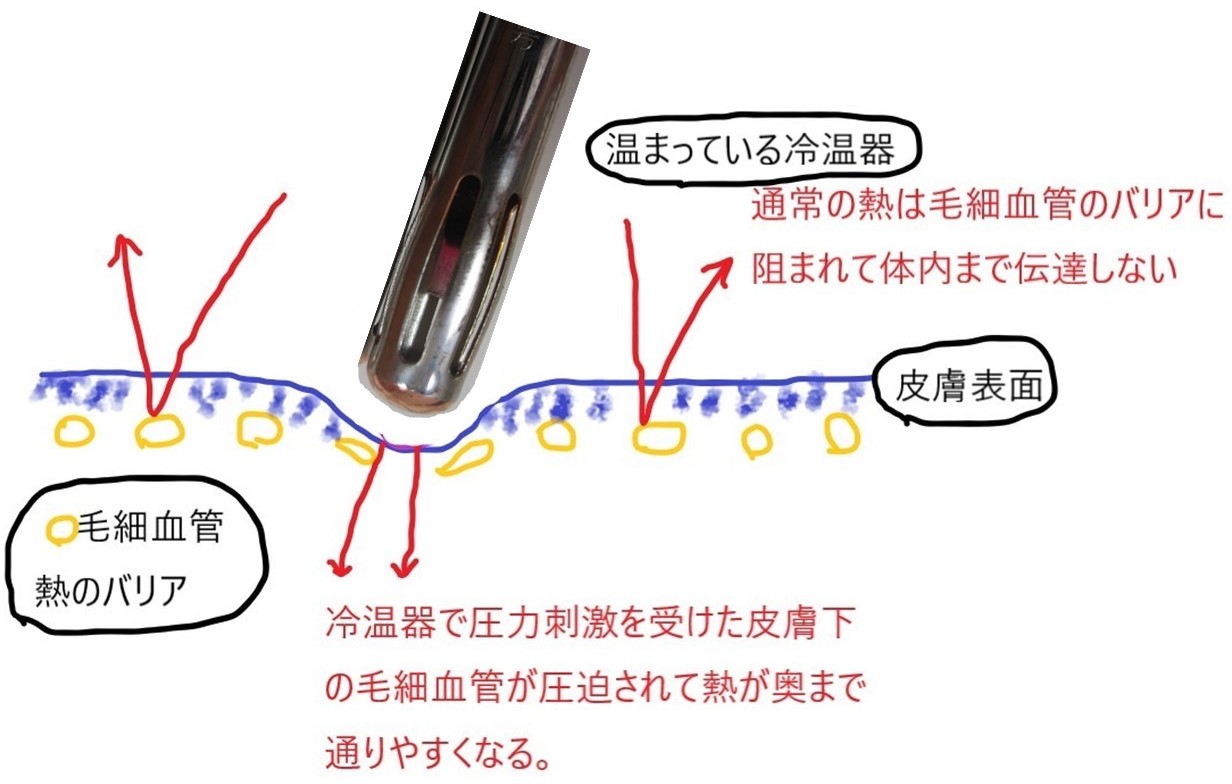

人体内の内部循環は主に血液によって行われています。すなわち、熱についても血液を媒体として全身に配られています。皮膚近くでは毛細血管内の血液が熱を運搬しています。恒温の血液が常に循環しているからこそ、皮膚は外と中の温度差を隔てて熱が出ていかないようになっているのです。(毛細血管は熱のバリアとして機能しているのです。)

ここで、テルミーの冷温器で皮膚を摩擦等の圧力刺激を加えると毛細血管が一瞬押さえつけられ、その時だけ皮膚は熱が伝わりやすくなります。そこに温かい冷温器から熱が人体奥まで通りやすい条件ができあがるのです。(上のフリーハンド図でイメージして下さい。)これがテルミーの血行改善効果なのです。

さて、ここでテルミーをしていると面白い現象にしょっちゅう出くわします。それは、体の異変部分(例えば、肩凝りの人の首筋、むくんでいるふくらはぎ、握力を使いすぎた人の下腕部)に冷温器の温熱摩擦刺激を加えると、それほど「熱く」感じていないのに冷温器が通った跡だけ真っ赤に変色することです。肩凝りがひどい人に首筋を摩擦すると首筋が赤を通り過ぎてどす黒く変色してしまうことも希ではありません。

そのような箇所は、異常箇所の皮下毛細血管の流れが悪くなっており、うっ血状態になっていることが多いのです。すると冷温器で圧迫された毛細血管内の血液がそこで停滞したままになるため赤色が強くなるものと考えられます。

自働テルミーを行うにしても、他者に施術する場合でも、この現象はとても役に立つ指標になります。全身を冷温器でまんべんなく摩擦したとき、異常に赤くなる箇所が異常箇所であると見立てができるのです。そこを集中的に摩擦することで、毛細血管が正常化し、赤色が消えていけば治療完了となるわけです。その色の変化に注目していれば、治療完了のポイント(最適な刺激)がわかり、頑張って治療しようとして過剰に刺激しすぎて火傷とかすることもないわけです。テルミーは施術する側からの視点でもよく考えられた療法といえます。

冷温器を初めて握った時からある程度の効果を確認でき、上のような指標に注目することを覚えれば、さらに深く短時間で効果的な治療ができるようになるのはこの様な訳なのです。