2021.02.16「人間と熱①」

イトオテルミーは人体に熱を供給する物理療法なので、ここで人間の「熱」についてお話しをしたいと思います。今回は基礎編と言うことで①とします。

以前、動物全般とテルミーの熱との関係を簡単にお話ししましたが、今回からのシリーズでは人間にフォーカスして順を追ってお話ししたいと思います。

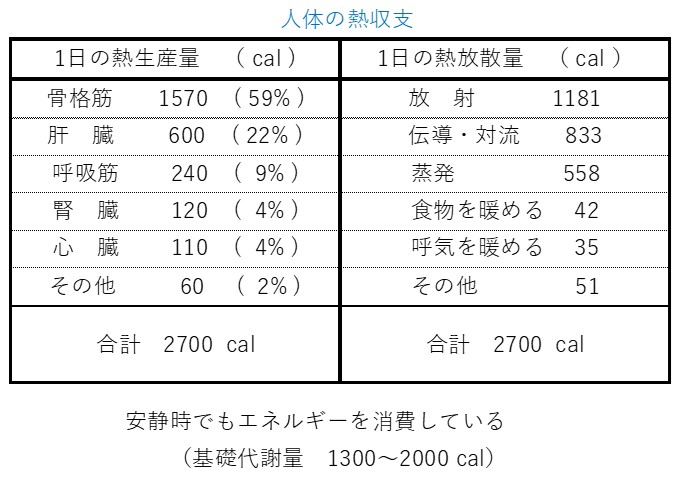

医学書には人体の生理化学の項目で上記のような表で人体の熱の出入りが表されています。

技術屋の視点からすれば、人体は酵素を媒介とした酸化還元反応で説明することがでます。つまり電気化学反応として考えた場合、およそ1日に10の7乗ジュールのエネルギーに相当する食物を酸素で燃やして活動していると見ることができます。(私の学生時代、電気化学で習ったノートから)これは換算するとおよそ2500calなので、生理的な側面から算出された上記の表(2700cal)とほぼ合致し、信頼性がある表だと判断できます。(専門用語で言えば、アレニウスの式とネルンストの式の対比)

これだけのエネルギーが人体内外で出し入れされるとき、雰囲気の温度が非常に重要な因子になります。一般に化学反応が起きるとき、温度が10℃変わると反応速度は2.2~5倍になります。ただし、人体の中では上で述べたような酵素反応が主となるので、反応速度上昇率は低くなります。それでも温度が高いほど反応速度が高まりいろいろな活動がスピーディに行われることになります。

一方で、人体を構成する物質は高温には弱く、赤血球、白血球は50℃で壊れ、60℃でタンパク質は凝固し、細胞は死滅します。従って人体は精密な温度調整機構によって適温に調整されています。酵素化学反応が停止する30℃~細胞が壊れる温度上限43.5℃の間で人間は生存できます。

この温度範囲の中でのみ、細胞が維持され、代謝ができ、自己修復機能が働いて生命活動が維持できるのです。

さて、上の表で注目してほしいのが、熱を生産する(食物を分解してエネルギーを発生する)器官は、骨格筋、肝臓、呼吸、腎臓の順で、これだけで全体の94%を占めているのです。逆に言えば、この器官では熱をほしがっていると言うことです。この器官が温度低下することは避けなければならない重要事項なのです。

骨格筋は意識的に体を動かすことで熱を生産できます。(運動すると熱くなって汗をかく。寒くて体が震えるのは骨格筋を動かすことで熱を生産する反射運動。)呼吸筋を使って意識的に呼吸を速めることは可能ですが、熱を意識的に生産するという意味では過呼吸になるのでかえって生命バランスが崩れます。また、呼吸すると言うことは熱生産をする代わりに冷たい外気が入ってくるので熱はかえって出ていきます。肝臓、腎臓は不随器官なので意識的に熱を出す(変化させる)ことは全くできません。

ここでテルミーの出番です。適度な熱刺激で肝臓、腎臓に熱エネルギーを直接供給できるテルミーは、肝臓、腎臓に直接ご飯を食べさせることができるといえるのです。胃腸に負担をかけずに肝臓、腎臓を楽にさせて上げることができるテルミーは冷温器の中ではただの熱なのですが人体に入ると最終的に「栄養温」といわれる熱源なのです。

イトオテルミー発明者は、テルミー線を燃やしてできたただの熱と人体内で「栄養温」として働く熱がイコールであることを表すために「等化熱」という言葉を作りました。