2021.04.01「人間と熱④」

新年度になり、ここ岩手でも温かさが増してきました。桜もあと1週間以内には咲きそうです。

4回目となる「人間と熱」シリーズですが、テルミーに使用する基本器具「冷温器」の「冷」についてお話ししたいと思います。温熱刺激療法なんだから温熱器、とでも命名されたかもしれなかったのですが、発明者はあえて「冷温器」と名付けました。

冷と温は、単に物理的な温度差があって冷たい、温かいということではありません。温泉に入ると十分な温熱が得られますが、「温」だけなので温熱刺激効果としては不十分です。よく温泉に入ってから冷水につかる、フィンランドではサウナに入った後川で泳ぐなど、温度差を付けて温熱効果を楽しむ文化がありますが、それは極端なお話しで今日のお話とは少し違います。

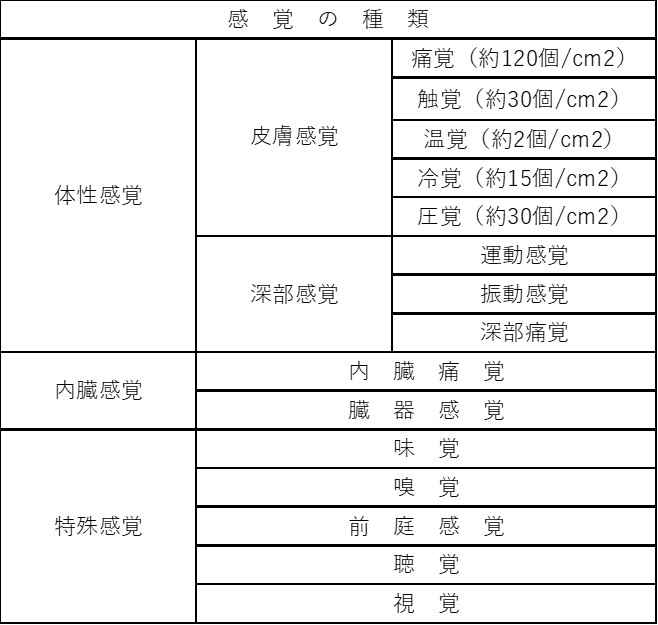

人間の皮膚には上の表のようにいろいろな感覚点が存在し、熱い、冷たいを常に感じ取っています。ここで、トップページの写真をみると冷温器は常に2本重ねて握っています。この2本は完全に平行になることはなく、手の中で微妙にその位置を変え続けており、中に入っているテルミー線の燃焼具合も2本は完全に一致していません。精密には2本の冷温器は同じ温度になっているわけではありません。皮膚に当てる際にも2本の冷温器は同じ圧力で当たることはなく、いつも微妙な「差」をもって刺激を行うことになります。この「差」が皮膚上の温覚、冷覚、圧覚を効果的に刺激して、常に新鮮な感覚をもたらしてくれるのです。この重要な温度「差」を強調するために発明者は「冷温器」と名付けたのです。

上の表に戻ってみると、皮膚上には温覚よりも冷覚、圧覚、痛覚のほうが多く存在しており、冷温器で摩擦すると、これらの感覚点が一斉に刺激されます。熱い、だけではなく感覚的に押されている、押されて痛い、痛いと冷たいは混同しやすい、などと人間は様々に感じます。その感じ方は個性があり、体調、部位などによっても様々に変化します。

冷温器は単に熱を与えるだけではなく、2本の冷温器によって多くの刺激を変化をもって与えることができるのです。温泉のように多くの熱を入れすぎると人間は発汗や排尿などによって余分な熱を逃がすなど、ある意味無駄な反射作用を起こしますが、テルミー冷温器による熱の流入は無駄がなく、発汗もほとんど感じずに施術できますので、のぼせなどの副作用が少ない気持ちがいい療法なのです。