2020.03.01「忍び寄るウイルス感染症とテルミー」

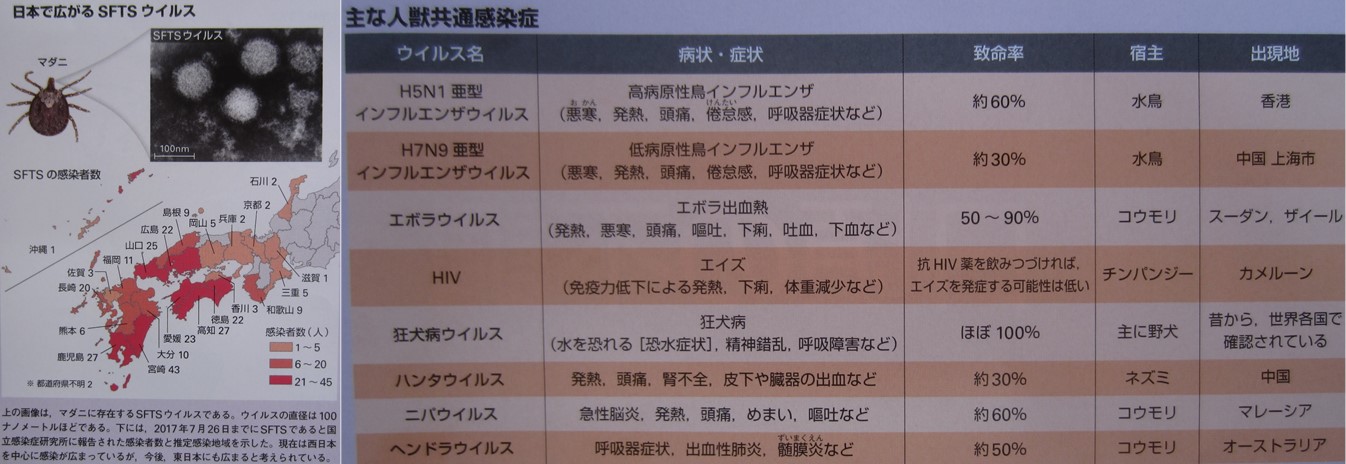

今、世界中で新型コロナウイルスが席巻しています。ウイルス感染症自体は昔から多種多様なものが確認されており、インフルエンザに始まり2002年のSARS(コウモリ)、2014年にはデング熱(蚊)、2015年にはMERS(ヒトコブラクダ)2017年にはSFTS(マダニ)と、毎年のように発生しています。

ウイルス感染症の特徴は自然界の動物からヒトに移り、これが感染力を持ったときに現代の人間社会の物流のスピードに乗って広がってしまうことです。やっかいなのはウイルスの形はどんどん変化、進化して人間の作るワクチンや治療薬が追いつかないことにあります(インフルエンザ予防接種が効かないときがありますよね)。

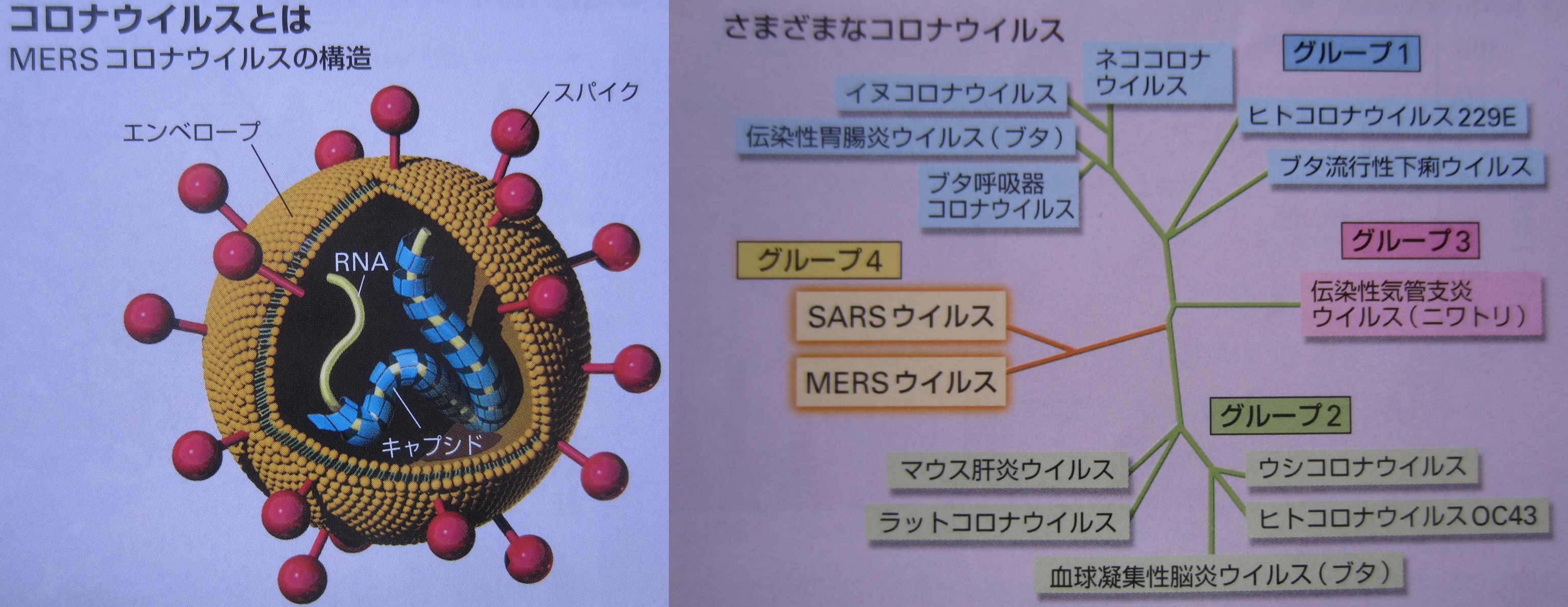

今回の新型コロナウイルスはまだ、原因すら明確になっておらず、治療薬も殆ど無い状態です。しかし、全世界に感染してしまい、現在できる対策は人が一カ所に集まって爆発的な感染をしないようにしたうえで検査と治療の方法を確立しようということだけです。今回の新型コロナウイルスは潜伏期間の長さや、感染力の強さが対策の遅れに繋がっていますが、致死率は低いらしいことが救いです。(上の表のように知られている多くのウイルス感染症は致死率が非常に高いことが知られています。)新型コロナウイルスは同じコロナウイルスであるMERSウイルスに似ているといわれていますので、下にMERSウイルスの特徴を示します。

上の図ではコロナウイルスが主に4つのグループに分かれていることがわかります。それぞれの繋がっている線の長短が遺伝子的に近いか、遠いかを表しています。グループ4に属しているSARS,MERS、新型コロナウイルスは線が長く、他のコロナウイルスとは遺伝子的に異なっていて新型であることがわかります。(以上の情報は2017年発行の「Newton別冊 体と病気の基礎知識」から引用しました。)

さて、どんどん変化するウイルスを直接攻撃(防御)できない今、テルミーは、大切な予防手段になります。全身テルミーで生物としてヒトが持っている免疫力、自然治癒力を高めておけば、重症化すること無く、ウイルスを押さえ込める可能性があります。また、目、鼻、口など、ウイルスが侵入する経路をスコープなどで燻蒸すれば、粘膜に付着したウイルスを殺菌できる可能性があります。

北海道の小林淳子先生が実践されている燻蒸方法がfacebookに具体的に掲載されていますので、リンクしておきます。この方法は花粉症予防にも普段から使っていて効果を実証している方法です。

(蛇足)

WHOがCOVID-19と名称を付けました。しかし今回はWHOは実際には何も行動していないようなので、世界保健機構の名が泣きます。そこで、上の文章ではマスコミと同じく、WHOをスルーして新型コロナウイルスと呼んでおくことにします。