2023.03.31「日本における自然治癒力の考え方」

先日は自然治癒力という考え方の原典についてお話ししましたが、これが日本でどのように発展、定着していったのかをお話しします。

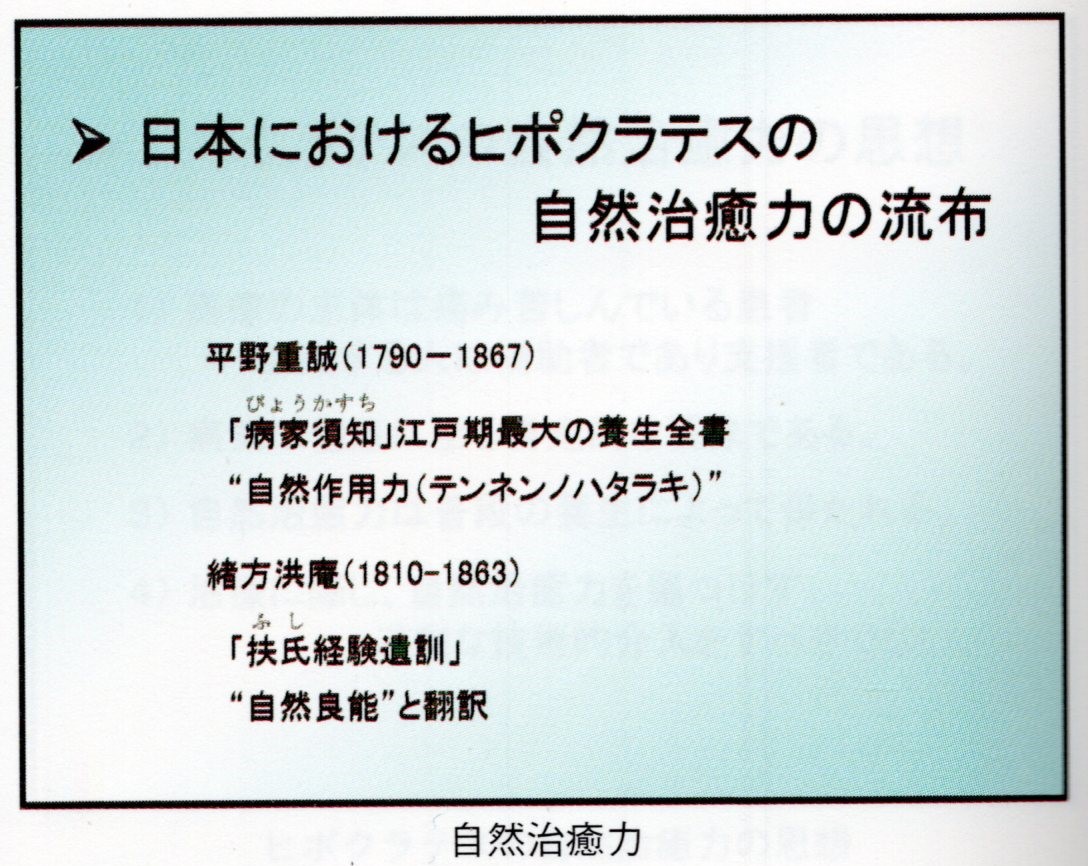

江戸時代、中国経由で貝原益軒が「養生訓」を著して病気にならないための要諦を示していました。江戸時代末期になって初めて平野重誠がヒポクラテスの思想に直に触れて「病家須知」を著した中で「自然作用力」(テンネンノハタラキ)という訳語を作りました。

最終的に日本における自然治癒力の考え方を体系化して医学に取り入れたのは尾形洪庵です。尾形洪庵は「自然良能」という言葉を使いました。尾形洪庵はこの考え方を教える塾(適塾、尾形塾)を作り、日本中に広めていきました。その門下生には福沢諭吉、さらに北里柴三郎などの有名な医学者がおり、その考え方が伝わって日本近代医学の基礎を築いたのでした。

尾形洪庵の書いた「扶氏経験遺訓」は今でもその略文が、現代の大阪医療センターの研修医手帳に記載されています。

内容の一部を以下に抜粋します。

学術に励むだけではなく 患者から信頼されるようにならなければなりません

人々から命をゆだねられるに値する人間となりなさい

私のような医業類似行為業に従事するものにとっても身にしみる言葉なので、時々読み返しています。

引用:医剣宗一途 (伊藤元明 著)