2020.10.02「テルミーと東洋医学:犬猫向け」

1ヶ月ほどブログの更新をサボっていましたネ。

今日はテルミーと東洋医学(経穴:ツボ、経絡)との関係についてお話しをします。私の中では今年2月エアデールテリアのエミリーを亡くしてから軽くペットロスが続いておりましたので、人間について話しながら、どちらかというと犬猫、ペットを意識して経穴、経絡の話をします。

これまでテルミーを説明するとき、西洋医学に則った話の流れを使ってきました。発明者は西洋医学の医学博士でしたので、もちろんこれが基本となります。イトオテルミー療術者の資格を取るときは経絡の問題は出ないので、テルミーを覚えたての頃は経絡の話は殆どシロウトでした。発明者は西洋医学だけでは患者の痛み、苦しみが緩解できずに悩んだ末に東洋医学で用いられている鍼灸の考え方を取り入れてテルミーを発明しました。従ってテルミーの基本動作の中には自然と東洋医学の知識は盛り込まれています。表だっていないだけで、後から東洋医学を勉強すると、「ああ、このテルミーの動きは経絡を取り入れているんだな」とわかるのです。

東洋医学は理論が複雑難解で、理論から始めると訳がわからなくなります。家庭で気軽にだれでもできるテルミーにとっては理論はハッキリ言ってわからなくても良いのです。発明者は言っています。「ナデクリャ治る」と。

しかし、私達療術者は、理論を勉強することで、より深くテルミーを理解して運用することができて、的確な療術を行うことができるようになっています。

東洋医学(経絡、経穴)は人間だけでなく動物(犬猫)にも適用されます。というか、犬猫から始めた方が基礎理論は同じで、構造が似ていて、しかも人間よりは比較的簡単にできているので、理解しやすく、適用しやすいのです。

皆さんご存じの通り、人間は進化の過程で二足歩行になったおかげで、体の仕組みや経絡の流れがいびつになっていますが、四本足の犬猫のほうが経絡の流れかたがスマートになっています。

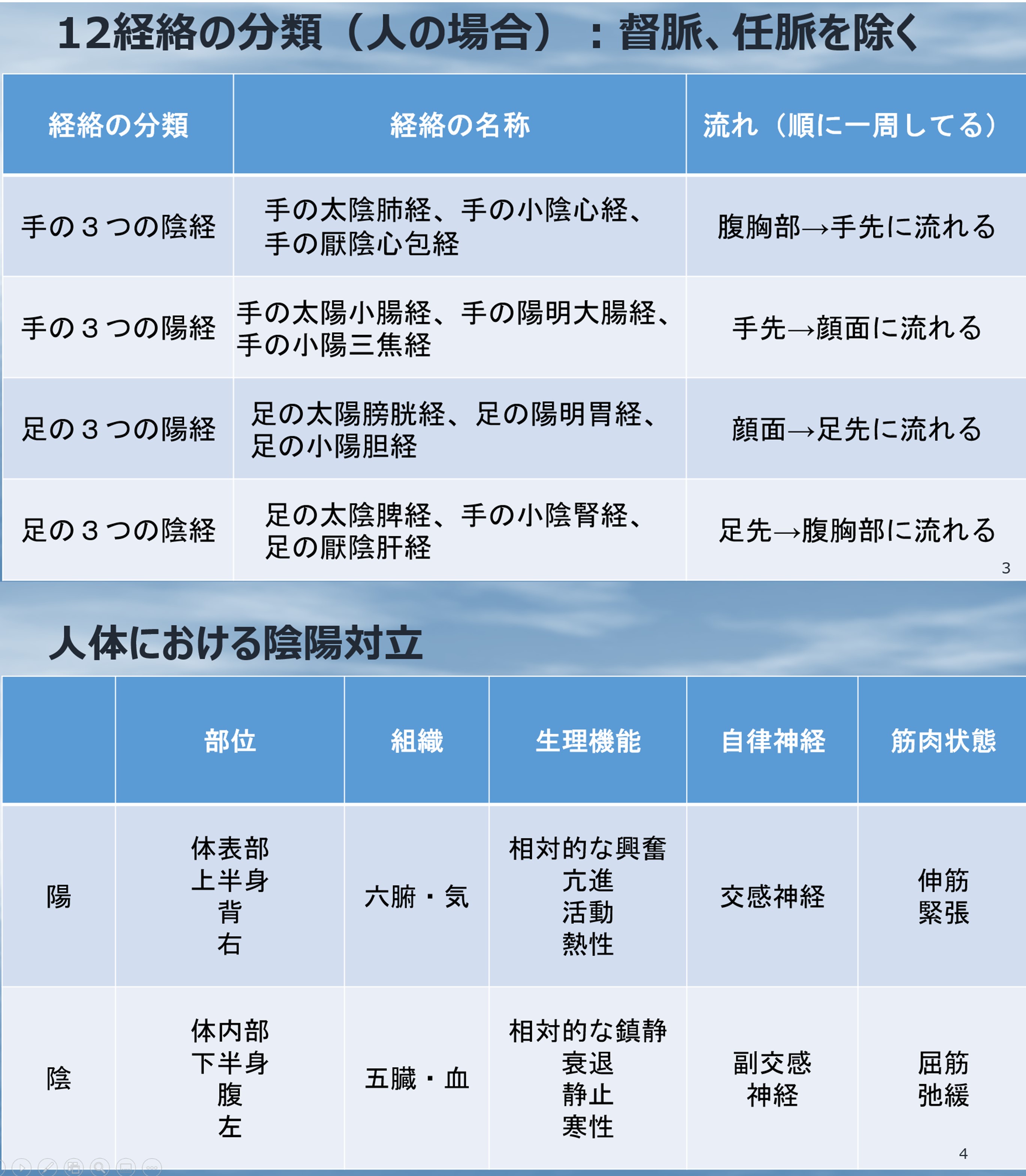

経絡は、上の表のように腹胸部→手先(前足)→顔面→足先(後ろ足)→腹胸部 と一周する流れを形成しています。この流れは循環器、リンパ系、神経系、筋肉系に沿っており、一つのネットワークを形成しています。(このほかに別に単独で体の中心線を流れる経絡がありますが)経絡、経穴の図を出してもいいのですが、難しいのでここでは割愛します。この表は殆ど人、犬猫共通です。(まあ、今日はこの表は無視されてもかまいません。)

経絡は体の表面にあって、これに沿って「気」:エネルギーのようなものが流れています。経絡は、たとえて言うなら、体表に張り巡らせた線路をイメージしてください。線路に沿って「気」エネルギーを積んだ列車が走っています。線路には始発駅と終着駅があり、途中には駅があります。この駅のことを経穴(ツボ)と言います。ツボでは流れてきた「気」を体表から内臓などの体内奥深くまで押し込む役目があるので、重要な分岐ポイントになります。ここが滞ると「気」の流れが悪くなり、そこを刺激すれば「気」がうまく流れるという訳です。

経穴の直径は約0.5mm程度と小さく、鍼灸師はここを狙って鍼で刺激するのです。腕の良い鍼灸師の先生は高確率で経穴の位置に鍼で触れることができます。上で説明したとおり経穴は体表近くにあるので、鍼が通り過ぎてもいけませんし、刺激しすぎて経穴(駅舎)を壊してもいけません。正しい位置で適切な刺激を加えるという難しい技能が鍼灸師には求められます。また、犬猫などは体毛が多いので経穴の位置を見つけるのは容易ではありません。犬種、猫種は様々で経絡、経穴の位置を正確にたどれる先生は僅かであるとお聞きします。

さて、テルミーでは冷温器の先端で施術します。そこから発生する熱は広範囲に体内に浸透します。従っておよその経穴、経絡の位置とその意味を知っていれば、近くを適切な熱と圧の刺激を加えることで経穴に刺激が与えられ、経絡に沿って熱の形でエネルギー「気」を通すことが可能になります。ちょっとぐらいズレても熱は伝わりますから0.5mmの精度が要求されないので、ほぼ間違うことはありませんし、経穴を壊す心配もありません。

会員の方に最初に指導させていただく基本のテルミー施術法はこの経絡の流れを意識して作り込まれています。これに従っていれば、ご家庭でこの経絡を順番に効率よく刺激できます。理屈を知らなくてもだいたい流れに沿った経絡へのアプローチができてしまうのです。素晴らしいと思いませんか?

なお、経絡、経穴はWHOが国際的に認めた東洋医学の体系です。今日は専門用語を使わずにお話ししました。私達漢字圏の間では経絡、経穴の具体的名称は漢字で示されるのが一般的ですが、WHOではわかりやすく番号、記号で示しています。しかし漢字で覚えておくとその意味がストレートに理解できるので便利ですね。