2019.06.09「毛細血管について」

これまで、テルミーは毛細血管を拡張させて血流、リンパ液の循環をよくすることで自然治癒力を高めるとお話ししてきました。

今日は毛細血管についてお話ししてみたいと思います。(今回は長文ですがご容赦下さい。)

毛細血管は動脈と静脈をつないでいる細い血管で、太さは平均7µm前後で人の血管の90%を占め、総延長は10万kmを超える(wikipedia)と言われています。計算してみると人体の血液量は約5リットルあり、これを7µmの配管に詰め込むと確かに長さが9万kmになります。しかし、血液の大部分は心臓、大動脈、大静脈に含まれており、毛細血管中の血液の量は全体の5%しかない計算になります。これを元に再計算するとざっくり毛細血管の長さは6000kmということになります。(それでも十分長いですよね!)それでも体全体の60兆個の細胞全体に酸素と栄養を運び、老廃物を回収するためにはこのくらいの長さは必要なんです。(Newton人体完全ガイドより)

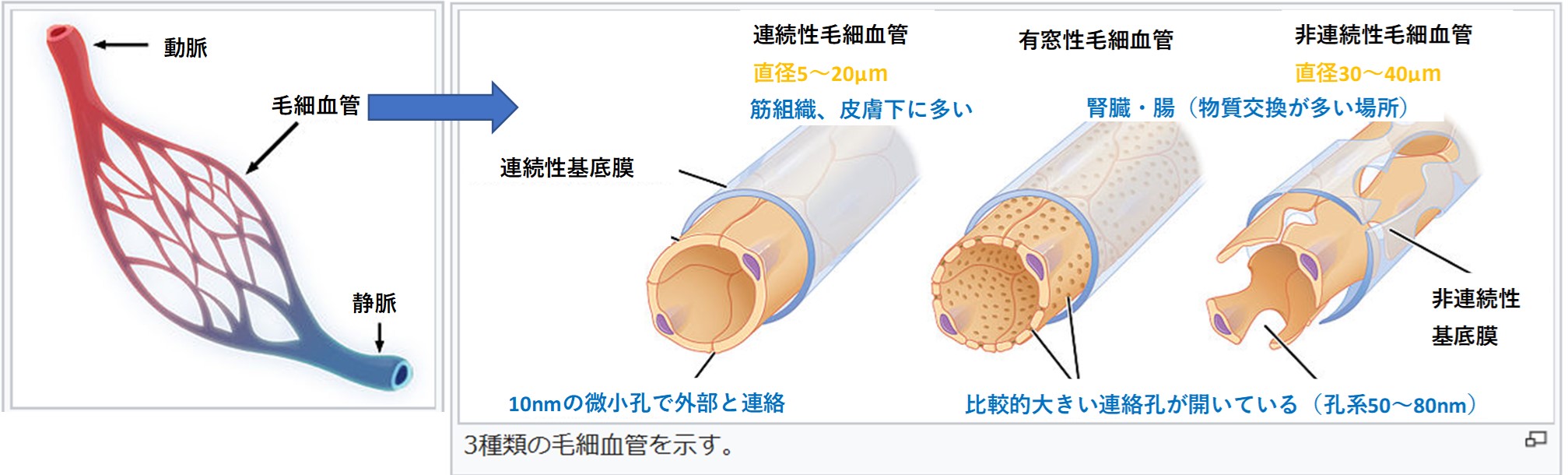

毛細血管は上の図のように主に場所によって3種類の違った構造を持っています。骨格筋や、皮膚下にある毛細血管はまわりとの連絡通路は狭く、腎臓や小腸まわりの毛細血管はまわりとの連絡を活発にするために孔がたくさん空いています。特に腎臓にある毛細血管は非常にたくさんかたまっており、血液のろ過作業が活発に行われています。そのため、血液の圧力が高まるのですが、それに耐えるため毛細血管同士を束ねる複雑な構造を持っており、絶妙なバランスをもって腎臓の構造を保っているのです。ですから腎臓は体にとって血液循環のためにとても重要な働きをしているのです。腎臓は1個でもそこそこ生命維持に必要な能力を持っているのですが、人は2個持っています。1個がだめになっても予備の1個で生きていけるようになっている、ということはそれだけ大事な器官であるといえます。

腎臓を形成している主構造である毛細血管が如何に大事かがわかりますね。一方、皮膚下にある毛細血管は外部に近いので外部刺激にさらされ、頻繁に壊れます。壊されても壊されても自然治癒力で常に再生し続け、血流を維持している、けなげな血管群です。従って6000kmの毛細血管のどこかが詰まったり、修理不能になると全身の血流が滞り、様々な病気の原因となってしまうのです。毛細血管にはリンパ管や神経線維が絡みついており、毛細血管に異常が発生すると、リンパや神経までも影響を受けてしまいます。

技術屋をしていた頃、たった数100m程度の配管設計と施工をしていましたが、うまく流すまでが大変でこれを維持するのがさらにとても大変でした。(漏れるし、詰まるし)やっと完成した配管の寿命はたかだか10年程度でした。人体は80年以上も6000kmの配管を維持することと比較するとなんという違いでしょう。

異常が発生した毛細血管付近は血液による熱供給も滞るのでまわりより冷えることになります。ここでテルミーの熱を入れると、冷えたところだけに熱が集中するので、効果的に異常な毛細血管に働きかけ、自然治癒を促します。

皮膚下の場合は外から見て毛細血管の異常(怪我や色素異常)がわかりますが、腎臓、小腸の場合は外から見てもわかりにくいです。しかし、テルミー熱は異常箇所に選択的に届きますので、おなか周り全体にテルミーをかけるだけで腎臓の異常箇所の自然治癒力を高めたり胃腸の働きを活発にすることができるのです。